Introduction

한 지역의 특화된 생산물(상품)은 그 지역의 경제성장에 큰 영향을 미친다. 그 과정을 살펴보면, 지역에서 특화된 생산물을 생산하기 위해 투자가 이루어지고, 생산요소인 노동을 투입하면서 고용이 창출되며, 생산된 제품이 지역 내외에서 판매되면 지역 기업의 이윤과 가계의 소득이 증가한다. 이러한 일련의 과정을 통해서 지역경제의 성장이 이루어진다. 지역의 특화 생산물은 지역 내에서도 소비되지만, 그 중의 적지 않은 부분이 지역 외로 수출된다. 지역의 특화 생산물의 지역 외로의 수출은 해당 생산물에 대한 외부수요(external demand), 또는 전국적 수요에 의해서 결정된다. 따라서 이를 종합하면 지역 생산물에 대한 외부수요는 그 지역의 지역경제 성장에 큰 영향을 미친다고 하겠다. 특히, 지역의 특화된 생산물은 지역 외로의 수출량 규모가 클 것이기 때문에 지역경제의 성장에 영향을 줄 것이다.

경남 밀양은 예로부터 농업지역으로 알려져 왔다. 밀양은 풍부한 햇빛1)과 강을 중심으로 한 넉넉한 수자원, 그리고 농사에 적합한 토양 등 농업 생산에 유리한 자연조건을 갖추고 있을 뿐 아니라 농업 관련 대학과 연구소 등이 입지하고 있어 농업지역으로서의 경쟁력을 갖추고 있다고 할 수 있다. 밀양지역의 농림어업 생산액은 2020년 기준 353,581백만 원으로 지역내총생산액(gross regional domestic product, GRDP)인 3,172,719백만 원의 11.1%를 차지하고 있다(KOSTAT, 2024). 이는 동일 기간 전국의 농림어업 생산액이 국내총생산액(gross domestic product, GDP)에서 차지하는 비중인 1.7%에 비해 대단히 높은 수준이며, 경상남도 평균인 3.4%에 비해서도 상당히 높은 수준임을 알 수 있다.

이러한 관점에서 볼 때, 밀양지역의 농업은 밀양 지역경제에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 농업 생산의 상황이 어떠한가에 따라 밀양 지역경제에 상당한 영향을 미치게 되리라는 것을 짐작할 수 있다. 또한, 밀양지역에서 생산된 농산물은 지역 내에서도 일부 소비되지만 많은 부분이 지역 외로 수출되고 있다. 지역 외로 수출된 밀양 농산물은 위에서 언급한 대로 그 생산과정에서 지역경제의 성장에 이바지할 것이다.

그런 면에서 밀양 농산물의 역외 수출은 지역경제 성장을 위해 중요한 요소라 할 수 있다. 외부로 수출된 밀양 농산물이 밀양 지역경제에 어느 정도 기여할 것인가를 추정할 수 있다면 그 자체로도 의미가 있는 것일 뿐만 아니라 밀양의 농업 관련 정책을 수립하고 시행하는 데 유용한 정보를 제공할 것으로 보인다.

본 연구의 목적은 지역 농산물의 역외 수출이 지역경제에 미치는 영향을 분석하며, 이를 기반으로 지역농업 및 지역경제 정책을 수립하는 데 정책적 함의를 제공함에 있다. 이를 위해 경상남도 밀양시를 사례지역으로 선정하였으며, 분석방법은 지역경제분석에 쓰이는 여러 분석방법 중 연구목적을 달성하기에 적절하다고 판단되는 수출기반모형을 이용하기로 한다. 수출기반모형은 해당지역의 산업별 부가가치나 고용자수 등의 통계만 있으면 쉽게 적용할 수 있는 장점이 있다(Lee et al., 2018).

Review of Previous Study

우선 지역농산물 생산 혹은 수출과 지역경제를 분석한 관련 선행연구를 살펴보면 다음과 같다. Baek (2004)은 장수군 오미자 특화작목의 집중육성을 통한 생산·가공·유통 조직화가 지역경제에 미치는 효과를 분석하였다. 또한 장수오미자 브랜드화 사업에 대해 비용·편익 분석을 통해 경제성 분석을 실시하였다.

Ahn (2010)은 지역단위 농업에 초점을 맞추어 농업과 식품산업의 연계가 가져오는 효과를 분석하였다. 농산물 수요와 공급, 식품산업의 수요와 공급을 연계 분석하였으며 국내 농산물과 식품산업 간의 연결 고리를 강화하기 위해서는 지역단위의 농업조직이나 지역농업클러스터의 원료조달과 공급이라는 일차적인 연계를 넘어 정부의 지역농업에 대한 정책, 지역농업클러스터와 향토산업을 적극적 육성외 신활력사업과 지역특구 사업을 통해 지역단위의 농업을 지원하는 각종 정책에 대하여 효과적으로 활용하여 유통인프라, R&D, 브랜드 개발 등 필요성을 제기하였다.

Lee와 Lim (2011)은 고창군 향토자원 천일염의 향토산업화를 위한 복분자 천일염 개발·판매로 발생하게 될 경제적 파급효과를 소득효과와 산업파급효과 2가지로 나누어 분석하였다. 소득효과 분석은 현재 시중에 유통되고 있는 기능성 천일염 가격구조를 토대로 복분자천일염 가격을 설정한 후 매출액 수입을 기준으로 경제적 소득효과를 측정하였고, 산업파급효과로는 산업연관분석을 통해 복분자천일염 생산·저장·판매시설 건립·운영으로 발생하게 될 산업파급효과를 분석하였다.

Cho (2015)는 경남지역의 주요 원예농산물을 대상으로 경제가 발전함에 따라 품목별 성장 가능성 차이를 분석하려는 목적으로 수급균형 성장률 모형을 설정한 다음 가격탄력성과 소득탄력성 추정치, 생산비에서 차지하는 요소별 비용 비율 및 생산요소가격의 변화율 등을 이용하여 품목별 성장 가능성을 추정하였다.

Ahn (2017)은 여주지역의 고구마를 통하여 지역농산물의 브랜드 자산이 지역 이미지와 지역경제 활성화에 미치는 영향에 대한 실증적 분석을 시행하였다. 이를 위해 여주 고구마에 대한 설문 조사자료를 통하여 수집된 자료를 이용하여 신뢰도 분석과 요인분석을 시행하였으며, 요인 간의 관계를 파악하기 위하여 상관관계 분석과 회귀분석을 실시하여 지역농산물의 브랜드 자산이 지역 이미지와 지역 경제 활성화에 미치는 영향을 연구하였다.

Son (2019)은 농업기술의 발달로 농산물 생산성이 높아졌으므로 과잉 생산된 농산물을 수출로 판로를 개척하는 것이 중요한 대안임을 강조하며 이에 따라 지역민들의 소득증대를 책임지고 있는 지방자치단체가 농산물 수출정책을 실시하여 농민들이 생산한 농산물의 판로를 확보할 필요성을 제기하고 있다.

다음으로 어떤 경제적 행위 혹은 정책이 지역경제에 미치는 영향을 분석하는 방법과 관련한 선행연구들을 고찰해보면 다음과 같다. Lee (2003)는 밀양시가 추진하고 있는 박물관의 건립이 지역경제 및 경제외적 측면에서 밀양지역의 발전에 어떤 영향을 미치는가를 분석하기 위하여 수출기반모형을 이용하여 수출승수를 도출하고 이를 적용하여 밀양지역 밀양시립 박물관 건립이 밀양의 지역경제에 미치는 영향을 분석하였다. 밀양박물관 관람객 중 다른 지역으로부터 온 관람객이 밀양지역 체류 중 지출하는 여행경비는 밀양지역의 입장에서 보면 지역 외로의 해당 부문의 수출액으로 간주될 수 있고, 이는 숙박 및 요식업 부문 자체에 생산과 고용을 유발할 뿐만 아니라 관련 산업의 생산과 고용을 유발하는 승수효과를 기대할 수 있다는 것이다.

Lee (2004)는 1993년부터 2002년까지 10년간의 경남지역농산물 수출현황 자료를 이용하여 품목별 매출 증가 감소 추세를 짚어 보았고 전국산업 종사자 수와 경남지역 산업종사자 수를 이용하여 수출기반모형 기법을 적용 입지계수를 구한 다음 수출부분 종사자 수를 구하였다. 이를 이용하여 전국산업에 종사하는 고용자 수에다 수출부문에 종사하는 고용자 수를 나누어 9.161이라는 수출승수를 구하여 경남지역으로부터 타 지역으로의 수출이 1단위 발생하면 이로 인해 경남지역에 9.161 단위의 생산을 유발하는 효과가 있다는 것을 제시하였다.

Bae와 Kim (2009)은 금융 공공기관의 이전이 부산지역 경제에 미치는 효과가 어느 정도인지를 알아보기 위해 수출기반모형을 사용하여 분석하였다. 부산지역으로 이전에 따른 지역경제 규모의 증가 효과는 6천 2백여 명의 고용증가와 약 3천 1백억 원의 생산액 증가, 1천 7백여 억 원의 부가가치 증가 효과가 나타나는 것으로 분석됐다. 그러나 수출기반 모형이 갖는 한계점으로 이 모형에 근거할 경우 지역 내에서 수요공급의 순환과정을 고려하지 못한다는 것이다. 즉 이 모형에서는 외부수요가 공급을 창출한다고 전제함으로써 자생적 산업의 성장 효과가 배제되어 있다는 문제점이 있어서 이를 고려해야 할 것을 시사하였다.

Choi (2009)는 대규모 도시개발사업이 지역에 미치는 파급효과에 대한 사전예측과 실제 사후 효과를 비교 분석하여 보다 현실성 있는 도시개발사업의 파급효과 사전예측을 위한 개선 방향을 제안하였다. 수출기반모형을 이용하여 산업별 입지계수를 토대로 수출승수를 도출하여 산업 및 경제 발전을 분석하였다.

Lee (2015)는 2012년도 농어촌축제로 선정 운영된 32개 농어촌축제의 해당 시군에 대한 수출기반모형을 이용하여 수출승수를 추정하고 이를 기반으로 축제 방문객들의 지출액이 지역경제에 미치는 파급효과를 산출하였다. 산출된 수출승수에다 방문객들이 지역 내에서 지출한 금액을 곱하여 지역경제 파급효과액을 산출하였다. 농어촌축제 방문객들이 지역에서 지출하는 돈은 지역 내 소득으로 유입되고, 이렇게 생산된 소득은 다시 소비지출을 유발하며 이는 다시 지역의 다양한 부문에서의 생산을 촉발하여 궁극적으로 지역경제의 성장을 초래하게 됨을 입증하였다. 축제라는 지역행사의 개최가 일종의 서비스 상품을 지역 외로 수출하는 경제행위로 간주할 수 있으며, 이로 인한 경제적 파급효과가 지역경제의 활성화에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

위에서 고찰한 선행연구들을 종합해보면 지역농산물과 지역경제와의 관계에 관련한 연구들은 여러 지역의 다양한 농산물을 사례로 진행되어 왔다. 하지만 지역농산물의 역외 수출이 지역경제에 미치는 영향을 계량적으로 분석한 연구는 거의 이루어지지 않았음을 알 수 있다. 특정한 경제적 행위나 정책이 지역경제에 미치는 파급효과를 추정하는 방법에는 투입-산출모형, 지역승수(케인즈승수), 수출기반모형 등이 있는데, 이 중 투입-산출모형은 시군 단위와 같이 규모가 작은 지역경제에서는 지역 내 산업 간의 연관관계 구조가 취약하며 또한 분석을 위한 데이터를 확보하기가 어려우므로 적용하기가 곤란한 면이 있다.

따라서 본 연구에서는 수출기반모형을 이용하여 밀양 농산물 수출이 밀양의 지역경제에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 수출기반모형의 기본 관점은 지역성장을 지역 밖에서 발생하는 외부수요 변화의 결과로 본다는 것이다. 즉, 지역 밖으로의 수출이 지역성장을 유도한다는 것으로 지역생산물에 대한 높은 수요가 지역성장을 유도하기 때문이다. 수출기반모형은 국내에 존재하는 시군 단위 데이터를 고려할 때, 데이터의 구득성(availability) 측면에서도 다른 모형들에 비해 상대적으로 유리한 측면을 갖고 있다.

Materials and Methods

지역에서 생산되는 상품은 지역 내에서도 소비되지만, 지역 밖에서도 수요가 발생한다. 지역 밖에서 발생하는 수요는 역외 수출이라는 형태로 나타나며, 역외 수출은 그 지역의 경제에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 수출기반모형의 기본 관점은 지역 밖에서 발생하는 외부수요의 증가, 즉 역외 수출이 해당 지역의 경제성장을 유도한다는 것이다. 예를 들어, 탄광지역은 전국에서 석탄의 수요가 높은 한 이 지역의 성장은 계속되지만 석탄의 수요가 급격히 줄면 지역경제가 침체된다는 논리이다. 수출기반모형은 모형의 구조가 간단하고 자료 구하기가 용이하여 지역경제 분석과 예측에 적용하기가 적합한 모형으로 알려져 있다.

수출기반모형의 기본구조를 살펴보면 지역경제를 구성하는 산업을 크게 수출산업과 수입산업으로 구분한다. 수출산업은 지역 내에서 생산된 상품이 지역 밖으로 수출되는 산업을 말하며, 수입산업은 지역 내에서 생산된 상품이 지역 밖으로 수출되지 않고 지역 내에서만 소비되거나 혹은 지역 내 소비를 위해 일부 상품을 지역 밖에서 수입하는 산업을 말한다. 수출산업의 예는 경주의 관광산업, 농업지역의 농업 등이 있으며, 수입산업의 예는 농업지역의 제조업을 들 수 있다.

위 식(1)에서 은 지역 내 총고용자수이며, 은 지역 내 수출부문에 종사하는 총고용자수, 그리고 은 지역 내 수입부문에 종사하는 총고용자수를 뜻한다. 여기에서 지역 내 산업(또는 부문)의 경제활동 수준은 해당 산업에 종사하는 고용자수와 비례한다고 본다. 산업별 고용자수 대신 매출액이나 부가가치액 등으로도 표현 가능하지만, 고용자 수에 관한 자료가 구하기 쉽기 때문이다.

수출기반모형에서는 수출부문과 수입부문이 서로 선형적인 관계라고 가정한다.2) 이 같은 가정은 다음과 같은 식으로 표현될 수 있다.

위 식(3)에서 은 수출승수를 의미한다. 즉, 지역의 수출량 1단위가 지역경제에 미치는 승수의 크기이다. 수출승수를 구하기 위해서는 지역 수출량()을 알아야 한다. 수출량을 계산하기 위해서는 시간과 비용이 많이 소요되는 직접조사방법보다는 간접조사방법을 이용하는데, 그 중에서도 입지상법(location quotient, LQ)이 합리적인 방법으로 평가되고 있으며 가장 많이 활용되고 있다. 입지상법은 산업의 지역 특화도를 이용하는 방법이며, 산업 가 지역에서 차지하는 비율과 전국에서 차지하는 비율을 비교·측정한다.

위 식(4)에서 는 산업 의 입지계수, 은 전국의 총고용자수, 은 전국의 산업 의 종사자수를 의미한다. 가 1보다 크면 해당 산업은 수출산업이고 수출부문이 존재하는 것으로 규정하며, 1보다 같거나 작으면 수출부문이 존재하지 않는다고 본다. 는 해당산업의 수출부문 여부를 제시하여 주지만 그 산업의 수출 규모에 대해서는 제시하지 못한다. 따라서 다음과 같은 식에 의하여 수출산업의 수출량을 추정한다.

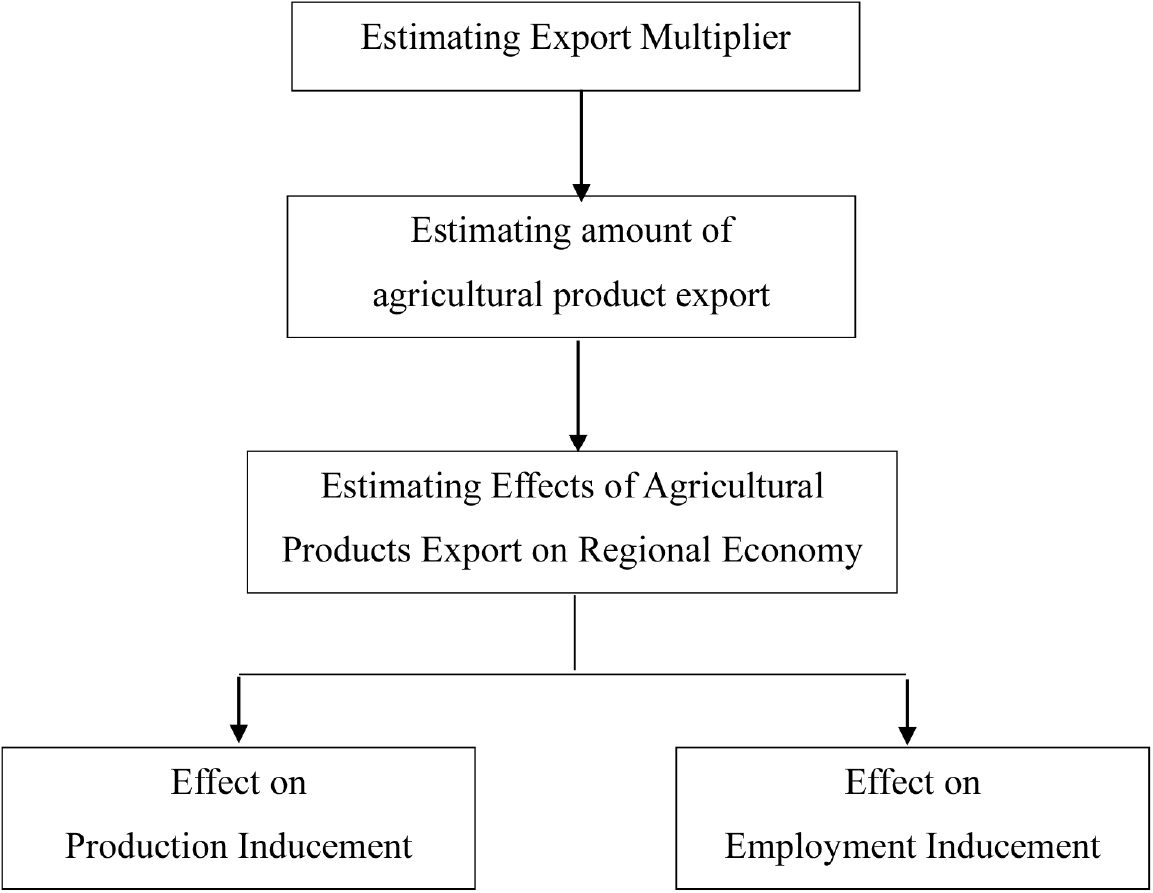

이상과 같은 방법에 따라 지역 내의 수출부문의 종사자를 구할 수 있고 이를 이용하여 수출승수 을 추정할 수 있다. 밀양지역의 농산물 수출량과 수출승수()가 추정되며, 이 둘을 곱하면 밀양지역 농산물의 역외 수출이 지역경제에 미치는 영향이 도출된다. 지역경제에 미치는 영향은 다시 생산유발효과와 고용유발효과로 구분되어 추정할 수 있다(Fig. 1).

Results and Discussion

지역의 수출승수룰 구하기 위해서는 먼저 각 산업별 입지계수인 를 산출하고 그로부터 수출부문에 종사하는 고용자수 및 를 구해야 한다. 와 를 구하는 공식을 이용하여 산출한 결과는 Table 1과 같다. Table 1에서 보는 바와 같이 밀양지역의 전 산업에 종사하는 고용자수는 43,325명이고 수출부문에 종사하는 고용자수는 6,206.8명으로 추정되었다. 따라서 밀양지역의 수출승수는 6.98 (= 43,325 / 6,206.8)로 산출된다. 이는 밀양지역으로부터 타 지역으로의 수출이 1단위 발생하면 이로 인해 밀양지역에 6.98 단위의 생산을 유발하는 효과가 있다는 것을 의미한다.

Table 1.

Location quotient and number of employees in export sector (2020).

Source: KOSTAT (2024).

다음 단계는 밀양지역의 농산물 역외 수출량을 추정하는 것이다. 밀양시의 2020년 농림어업생산액은 353,581백만 원인데, 앞에서 분석한 결과 밀양시 농림어업의 입지계수는 3.392로 추정되었다(Table 1). 이는 밀양지역에서 생산된 농산물 3.392 중 1.000은 밀양지역에서 내수로 소비되고, 나머지 2.392는 지역 외로 수출된다는 것을 의미한다. 따라서 이러한 비율을 농림어업생산액인 353,581백만 원에 적용하면, 밀양지역에서 생산된 농산물 353,581백만 원 중에서 104,240백만 원의 물량은 밀양지역 내에서 소비되고, 나머지 249,341백만 원의 물량은 지역 외로 수출된다고 볼 수 있다(Fig. 2).

249,341백만 원의 수출액에 앞에서 추정한 수출승수 6.98을 곱하면 농산물 수출에 따른 밀양지역의 생산유발효과를 구할 수 있다. 이렇게 해서 산출된 생산유발효과는 1,740,400백만 원으로 추정되었다. 이 중에서 직접적인 생산유발 규모는 249,341백만 원이고 나머지 1,491.059백만 원은 파생적 생산유발이라고 할 수 있다(Table 2).

Table 2.

Effect of agricultural products export from Miryang on production inducement.

생산유발효과를 통해 고용유발효과도 추정할 수 있다. 밀양시의 2020년도 지역총생산액(GRDP)은 3,172,719백만 원이고, 산업 총 고용자수는 43,325명이므로 산업고용자 1인당 총생산액은 73,230천 원이다. 따라서 위에서 추정한 생산유발효과를 밀양시의 산업고용자 1인당 생산액으로 나누면 생산유발로 인한 고용유발효과를 추정할 수 있다. 이렇게 추정한 결과, 총고용유발효과는 Table 3에서 보는 바와 같이 약 23,766명으로 나타났다.

Table 3.

Effect of agricultural product export from Miryang on employment inducement.

| Item | Effect |

| Total effect on production inducement (A) | 1,740,400 million won |

| Per capita GRDP in Miryang (B) | 73,230 thousand won |

| Total effect on employment inducement (A / B) | 23,766 people |

이 밖에도 밀양지역 농산물 수출이 지역에 미치는 영향을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 생산기술의 진보효과이다. 지역농산물의 역외 수출은 생산량 증가를 유발하여 대량생산을 위한 기계화가 이루어지게 될 것이고 그렇게 되면 생산기술의 발달과 노하우가 생기게 될 것이다. 둘째, 상품의 규격화와 표준화이다. 지역 외에 농산물을 수출하기 위한 지역 외 소비자들의 다양한 요구조건을 충족시키기 위해서는 상품의 규격화와 표준화는 필수적으로 이루어질 것이다. 셋째, 생산 농가의 소득증대이다. 젊은 사람들이 도시로 가는 이농현상 때문에 농촌에 거주하는 평균 연령대가 높아지고 있는 요즘 지역농산물의 역외 수출로 인한 소득증대는 젊은 연령층을 도시에서 농촌으로 오게 하는 귀농 효과가 있을 것이다. 넷째, 농업 관련산업(농자재, 농기계 등)의 성장효과를 들 수 있다. 농업생산이 활성화되면서 시설재배에 필요한 농자재나 농기계류들의 판매가 많아지므로 농업 관련산업의 성장효과를 가져온다고 할 수 있겠다.

Conclusion

지역에서 생산된 농산물 중 일부는 해당 지역에서 소비되지만 나머지 여유농산물은 지역 외로 수출된다. 본 연구의 기본적인 목적은 지역농산물의 역외 수출이 해당지역의 경제에 미치는 영향을 분석하는 데에 있다. 이를 위해 경상남도 밀양시를 사례지역으로 선정하였으며, 분석방법은 지역경제분석에 쓰이는 여러 분석방법 중 하나인 수출기반모형을 이용하기로 한다. 밀양 농산물의 역외 수출은 지역경제 성장을 위해 중요한 요소라 할 수 있다. 외부로 수출된 밀양 농산물이 밀양 지역경제에 어느 정도 기여할 것인가를 추정할 수 있다면 그 자체로도 의미가 있는 것일 뿐만 아니라 밀양의 농업 관련 정책을 수립하고 시행하는 데 유용한 정보를 제공할 것으로 보인다. 또한 분석결과를 기반으로 지역농업 및 지역경제 정책을 수립하는 데 정책적 함의를 제공하고자 한다.

밀양지역의 농림어업생산액은 2020년 기준 지역내총생산액의 11.1%를 차지하고 있다. 이는 동일 기간 전국과 경남의 농림어업생산액이 차지하는 비중이 각각 1.7%와 3.4%인 것에 비하면 대단히 높은 수준이다. 농업의 입지계수를 분석해본 결과 2000년도 기준 전국 대비 3.392로 나타나 밀양지역의 농업이 전국 평균에 비해 상당한 수준으로 특화되어 있음을 알 수 있다.

밀양시는 지역내총생산액 중 농업생산액이 차지하는 비중이 상대적으로 높은 지역이며, 밀양지역에서 생산된 농산물은 지역 내에서도 소비되지만 많은 부분이 지역 외로 수출되고 있다. 밀양은 지리적으로 부산, 울산, 대구 등의 대도시 배후시장을 가지고 있다. 지역 외로 수출된 밀양 농산물은 그 생산과정에서 지역경제의 성장에 기여할 것이다. 그런 면에서 밀양 농산물의 역외 수출은 지역경제 성장을 위해 중요한 요소라 할 수 있다. 외부로 수출된 밀양 농산물이 밀양 지역경제에 어느 정도 기여할 것인가를 수출기반모형을 통해 추정한 결과, 밀양지역의 수출승수는 6.98로 추정되었다. 밀양지역 2020년 농산물 수출액 249,341백만 원에다 수출승수 6.98을 곱하면 농업 생산에 따른 밀양지역의 총생산유발효과를 추정할 수 있다. 총생산유발효과는 약 1,740,400백만 원으로 추정되며, 이 중 직접적인 효과는 249,341백만 원이고, 나머지 1,491,059백만 원은 파생적 간접효과이다.

생산유발효과를 통해 고용유발효과도 추정하였다. 밀양시의 2020년도 지역총생산액(GRDP)은 3,172,719백만 원이고, 총고용자수는 43,325명이므로 산업고용자 1인당 총생산액은 73,230천 원이다. 따라서 위에서 추정한 생산유발효과를 밀양시의 산업고용자 1인당 생산액으로 나누면 생산유발로 인한 고용유발효과를 추정할 수 있다. 이렇게 추정한 결과, 총 고용유발효과는 약 23,766명으로 나타났다.

이밖에도 밀양지역 농산물의 역외 수출은 생산기술의 진보효과, 상품의 규격화와 표준화 효과, 생산 농가의 소득증대효과, 농업 관련산업(농자재, 농기계 등)의 성장효과 등을 가져올 수 있을 것이다.

본 연구는 몇 가지 측면에서 한계점을 지니고 있다. 우선, 분석기간을 2020년의 데이터로 한정하였기 때문에 정태적 분석에서 오는 한계점으로 인해 분석결과에 제약이 있을 수 있다. 둘째, 수출기반모형 자체가 갖는 한계점이다. 수출기반모형은 데이터의 구득이 수월하다는 장점도 있지만, 반면에 모형이 설정하고 있는 선형관계의 가정 등으로 인한 한계점이 존재한다.